PoSの世界はインフレ率を下げ、ステーキング報酬を削減中!Polkadot、Solana、NEAR、Celestiaが集団で再考へ!

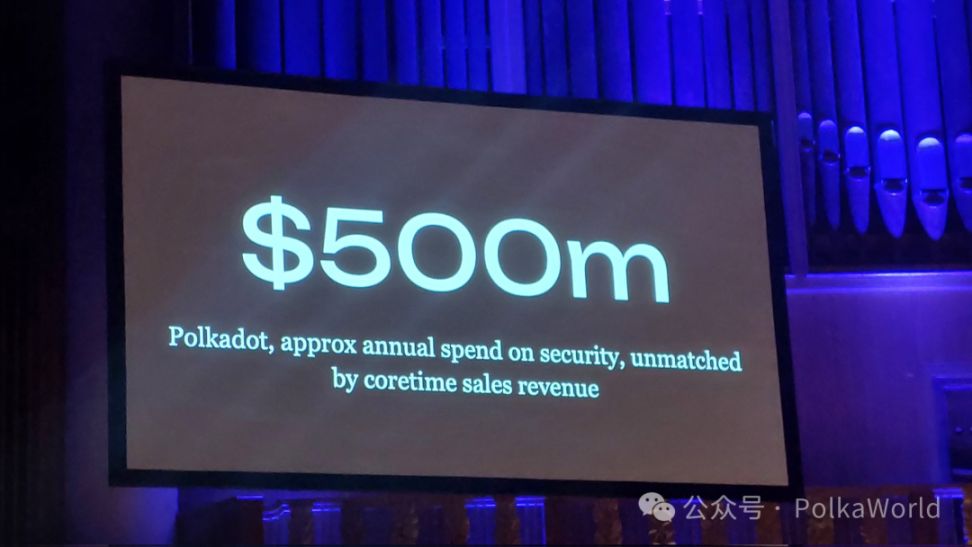

Gavin WoodがWeb3 Summitで「Polkadotはセキュリティコスト(ステーキング報酬)を年間5億ドルから9,000万ドルに削減する」と発表したとき、これはPolkadotコミュニティに衝撃を与えただけでなく、PoS世界の「デフォルトロジック」にも大きな一撃を与えました。

しかし、9,000万ドルで本当にPolkadotのセキュリティシステムを支えられるのでしょうか?

この問いの背後には、業界全体が直視したくない疑問が隠れています:私たちはこれまで「セキュリティ」にいくら支払ってきたのか?そのセキュリティは本当に価値があるのか?

- Solanaは「ステーキング補助金にお金をかけすぎているのでは?」と疑問を持ち、スマート発行を提案;

- NEARはインフレ率を5%から2.5%に半減する提案を直接発起;

- Celestiaはさらに急進的で、ステーキングを廃止し、オフチェーンガバナンス(PoG)でバリデータを選び、インフレ率を5%から0.25%に一気に削減することを主張。

Polkadotの9,000万ドル実験から他のパブリックチェーンのインフレ改革まで、PoSセキュリティ神話が崩壊しつつあり、業界全体が「セキュリティの価格」を再計算し始めているという共通認識が形成されつつあります。

PoS世界の集団的再考 —— Solana、NEAR、Celestia

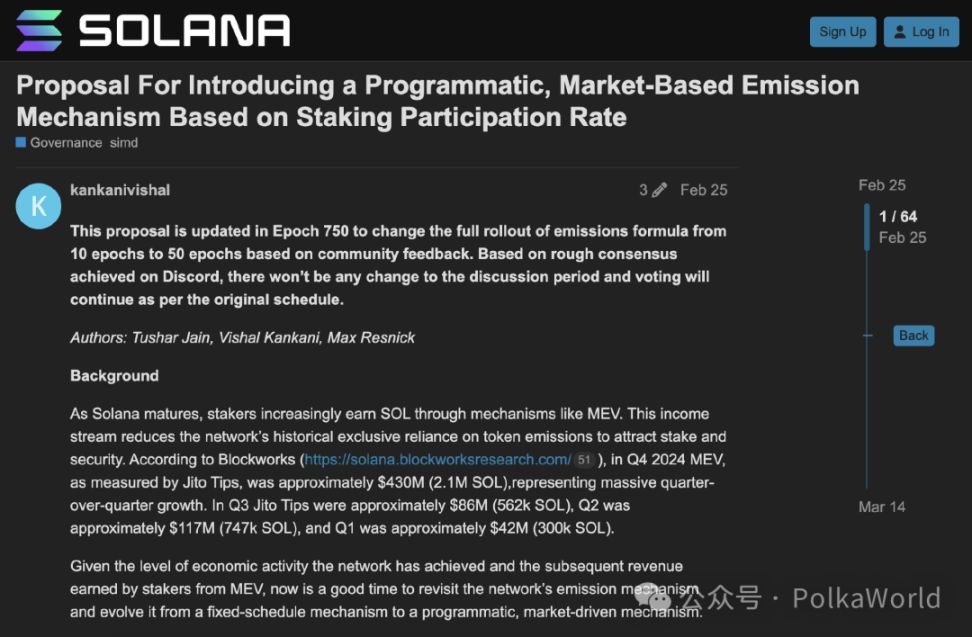

Solanaは今年1月、ステーキングシステムによるインフレと売り圧力の問題を疑問視し始めました。ネットワークの成熟とともに、ステーキング参加者は他のチャネル(MEVなど)からも収益を得るようになっています(2024年第4四半期のJito Tipsは4.3億ドルに達しました)。ネットワークのステーキング量が大幅に増加しても、発行メカニズムが調整されていないため、ネットワークは「セキュリティ」のために過剰なコストを支払っています。さらに、過度な発行はDeFi内のSOLを減少させ(機会コスト)、ネットワークに長期的な売り圧力をもたらします。

このような背景のもと、SolanaコミュニティはSIMD-0228提案を提出し、「ダム発行(Dumb Emissions)」を「スマート発行(Smart Emissions)」にアップグレードすることを目指しています:ステーキング参加率に応じて発行量を動的に調整します。

- ステーキング率が高い場合は発行を減らし、無駄を防ぐ;

- ステーキング率が低い場合は発行を増やし、セキュリティを維持する。

目標は、SOLの発行量を「ネットワークセキュリティを確保するための最小限」に抑え、インフレと売り圧力を緩和し、トークン経済をより健全にすることです。

Celestiaの共同創設者John Adlerも今年6月により急進的な提案を投稿しました —— ステーキングを廃止し、オフチェーンガバナンスでバリデータを選ぶというものです。

ステーキング参加者への報酬を廃止し、発行はバリデータのみに支払う。

ステーキングはもはや「バリデータ選定」に使わず、ガバナンスで誰がバリデータになるかを決める。

手数料もステーキング参加者に配布せず、直接バーンするか、全トークン保有者で均等分配する。

彼は、ステーキングは「無意味」になったので、プロトコルから完全に削除できると考えています。

なぜなら、Celestiaでは現在のPoSチェーンのインフレ(5%)の大部分がステーキング参加者への報酬のためです。PoG下では発行はバリデータのみに支払われ、発行量は20分の1に削減でき、インフレ率を5%から0.25%に大幅に下げつつ、ネットワークセキュリティを維持できます。

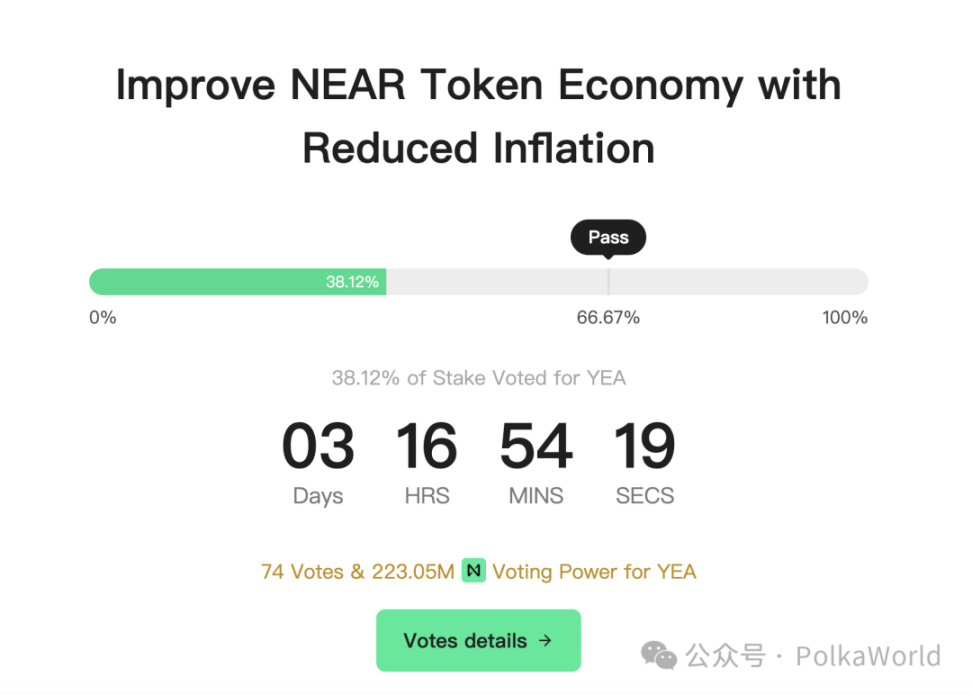

NEARは今年6月、インフレ率を5%から2.5%に下げる提案を提出しました。

NEARは現在、年間固定5%のインフレで、高頻度利用や手数料バーンによって純インフレを2–3%に下げることを想定していましたが、現実には過去1年間で供給量のわずか0.1%しかバーンされず、ほぼ5%のインフレがそのまま市場に流入し、毎年6,000万NEARが新規発行され、保有者が希薄化されています。他のPoSチェーン(Polkadot、Solana、Aptos)がインフレを下げていることに気づき、NEARも遅れを取れないと表明しました。

今年6月の提案では、最大インフレ率を5%から2.5%に下げることを提案。ステーキング報酬は4.5%(トークンの50%がステーキングされていると仮定)に調整され、より多くのNEARがDeFiに投入され、単なるステーキング利息獲得にとどまらないことを期待しています。

これらの議論の背後には共通の認識があります:PoS世界はおそらくお金をかけすぎている。

過去数年間、業界全体が「セキュリティ=より多くのステーキング+より多くのインフレ報酬」と考え、数億ドル規模のステーキング補助金を投入し、見かけ上は堅固な堀を築きました。

しかし、Polkadotがセキュリティコストを9,000万ドルに削減し、SolanaやNEARがインフレを下げ、Celestiaがステーキングの廃止まで検討していることからも明らかなように、私たちは「セキュリティ」のために支払っているのではなく、設計上の欠陥に支払っているのです。

ステーキングのセキュリティ神話は崩壊しつつある?

なぜ皆がステーキングメカニズムを再調整しているのでしょうか?

インフレ補助金によるステーキングで「セキュリティ」に価格をつけるというロジックは、もはや2019年の古い時代にとどまっているかもしれません。流行したスローガン「ステーキング=有償セキュリティ」は、一見シンプルですが、時の試練には耐えられないかもしれません。

では、私たちは今、何に対してお金を払っているのでしょうか?得られる「セキュリティ」とは何か?そのコストは?

多くの人は「技術的セキュリティ」——例えば遅延、コンセンサス調整、ネットワーク分割などの基盤メカニズム——を理解していないため、「多額の資金をロックし、多くのトークンをステーキングすればネットワークは安全だ」という単純な説明に頼りがちです。

しかし現実には、今日のほとんどのL1は同じ大手バリデータ企業によって守られています。では、分散化はどこにあるのでしょうか?

さらに悪いことに、ETFなどの機関もインフレによる希薄化を避けるためにステーキングを利用しており、これにより一般投資家は実際に参加できず、希薄化されるだけで、ステーキング報酬も得られません。つまり、この「セキュリティメカニズム」は最終的に機関への補助金となっています。

ステーキングにはslashing(ペナルティメカニズム)が存在し、理論上は悪意ある行動を抑止するためですが、実際には大規模には機能しません:

- 多額のステーキングは「イメージ戦略」に過ぎず、真のセキュリティバリアではない;

- slashingの発動が遅い場合、ペナルティ実行時にはトークン価格がすでに暴落しており、抑止力がありません。

セキュリティ≠巨額ステーキングなら、何であるべきか?

では、セキュリティはどう測るべきでしょうか?ステーキング量だけでなく、実際の攻撃コストと対応速度も考慮しなければなりません。

Slashingが意味を持つのは、以下の条件下のみです:

✅ 攻撃が迅速に検知できる

✅ バリデータが退出する前にペナルティが実行できる

✅ 正直なノードが誤って罰せられない

✅ 効率的な調整メカニズムがある

✅ ネットワークが同期的かつ準許可型である

つまり:セキュリティはオンチェーンの数式だけでなく、「社会層」の要素も含みます。ネットワーク構造、ノードの接続性、障害検知などの基礎設計も同様に重要です。

Solanaの例はこれをよく示しています —— トップバリデータは単なる「ステーキング参加者」ではなく、ネットワークインフラのコアプロバイダーでもあります。

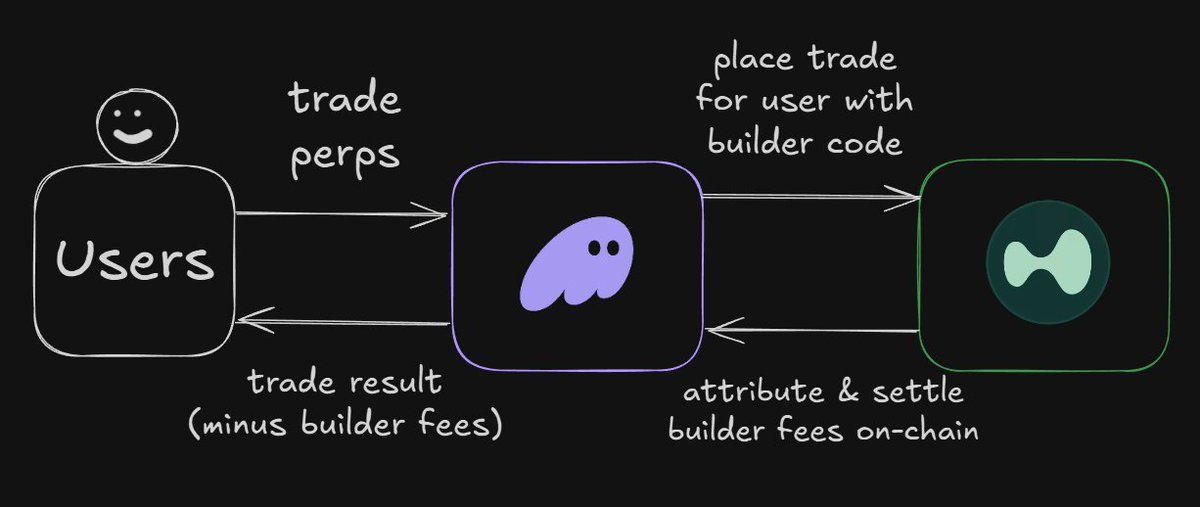

- MEVリレー(Jito)を運営し、オンチェーンのMEV収益を捕捉・分配;

- RPCサービス(Helius)を提供し、開発者やユーザーのSolanaアクセスインターフェースとなる;

- カストディアン(Coinbase、Figment)として機関や個人投資家の資産管理を担当;

- 大手VC(Jump)によるエコシステムプロジェクトへの直接投資。

彼らはなぜ撤退しないのでしょうか?

- これらインフラで収益を上げており、ステーキング報酬がなくても商業収入があるから。

- ブランドの評判があり、ノードを撤退すれば信頼と評判が損なわれるから。

- 投資したプロジェクトを支援するため「現場にいる」必要があるから。

つまり、Solanaのセキュリティは「多額の資金をチェーン上にロックする」だけで維持されているのではなく、バリデータ自身がネットワークインフラと利益に深く結びついているからです。彼らの動機は単一の「ステーキング報酬」ではなく、多元的かつ構造的です。

もしセキュリティがガバナンス、ネットワーク構造、経済的協調からより多く生まれるのであれば —— 罰則可能なトークンの山ではなく —— PoSのセキュリティコストは根本的に再計算されるべきです:セキュリティは際限なくお金を燃やす請求書ではなく、測定可能・最適化可能で、最終的には自己循環できるシステムであるべきです。

セキュリティは単一の要素から生まれるものではなく、資本インセンティブ、ガバナンス制約、ネットワーク設計、社会構造の総合的な結果です。

CelestiaのPoG(Proof of Governance):もう一つの解決策、だが終着点ではない

ここでCelestiaが提唱するProof-of-Governance(PoG)が登場します。

ステーキングが最終的にLST(流動性ステーキングトークン)、べき乗則効果、バリデータの独占によって集中化に向かうなら、Celestiaの考えは:いっそステーキングをやめ、オフチェーンガバナンスでバリデータリストを調整・決定することです。

正しい人を選べれば——信頼、評判、ガバナンスメカニズムに依存——ステーキングを飛ばしてもよい。

しかしPoGは万能薬ではありません。

なぜでしょうか?PoGはステーキングを取り除くと同時に、slashing(罰則)メカニズムも失います。

PoSシステムでは、slashingは即時の経済的抑止力です:バリデータが悪事を働けば、即座にステーキング資金を失います。つまり、誰かが「本当に支払う」ことになります。しかしPoGはステーキングを廃止するため、この直接的な経済的罰則がなくなります——バリデータに問題が起きた場合、誰が責任を負うのでしょうか?誰も即座に介入する動機がなく、「コモンズの悲劇」を引き起こしやすくなります:皆がネットワークセキュリティに依存するが、問題が起きても誰も責任を取らない。

対照的に、委任型PoSモデルは完璧ではありませんが、少なくとも参加者にskin in the game(利害関係)を持たせ、より慎重にさせます:

- バリデータを選んだ場合、彼が悪事を働けば自分のお金が損失する;

- バリデータ自身が悪事を働けば、slashingされ、評判も失う。

このメカニズムにより、すべての参加者が慎重にならざるを得ません——なぜなら代償が現実的かつ即時だからです。しかしPoGにはこのフィードバックシステムがありません。

さらに深い問題は、PoGはステーキングの「経済的リスク」を「政治的リスク」に置き換えていることです。

誰がバリデータリストを決めるのか?

ガバナンスは少数者に支配されるのか?

ガバナンスの意思決定は十分に迅速で、実際の攻撃に対応できるのか?

Polkadotのような「重ガバナンス」チェーンを研究すると、ガバナンスはコミュニティの多大な注意とリソースを消費することが分かりますが、Polkadotはすでに成熟したオンチェーンガバナンスツールを持つ数少ないプロジェクトです。

ほとんどのネットワークでは、このようなツールすらなく、問題が発生するとガバナンスは緊急対応できないほど遅くなります。

したがって、PoGは「究極の解決策」ではありません。

ステーキングによるインフレや集中化の問題は解決できますが、ステーキングが本来持つ経済的制約力を犠牲にし、責任感を曖昧にし、リスクを経済層から政治層に移します。そしてガバナンス自体も完璧ではなく、新たな権力闘争や効率問題をもたらします。

Polkadotの答え:JAM + PoP、「インフレインセンティブ」から「市場駆動」へ

では、Polkadotも同じ議論に入っています!

Gavin Woodは今年のWeb3 Summitで「Polkadot NPoS(ノミネーティッド・プルーフ・オブ・ステーク)がPolkadotのセキュリティモデルを崩壊させている。根本的な代替と再構築が必要だ」との見解を示しました。

速報!Gavin Woodが再び「思想爆弾」を投下:ステーキングセキュリティインセンティブの廃止!

この提案はまだ正式にオンチェーン投票に提出されていませんが、現時点で議論されている解決策を見てみましょう。

経済モデル面

1. インフレの削減。固定発行量を採用し、上限をπ × 10⁹ DOT(約31.4億)に設定、2年ごとに減少またはbitcoinのような半減モデルを採用。

2. Polkadotネイティブステーブルコインの導入により、DOTの頻繁な売却を防ぎ、トークン市場を保護;同時にガバナンスシステムの予算管理を容易にし、決済をより安定・予測可能にする。

ステーキングメカニズム面

1. バリデータに固定法定通貨報酬を支給(例:月5,000ドル)

2. ステーキング参加者に固定法定通貨報酬を支給(例:100万ドルステーキングで年利3%)

3. 「中間資金プール」メカニズムの導入 —— インフレ資金は直接バリデータに支払われず、中間資金プールに入り、ガバナンスによって支出が決定される。 例:

- 現在ネットワークにより多くのセキュリティ投資が必要?→バリデータに支給;

- より緊急なエコシステム支援が必要?→開発者、プロジェクト、イベントなどに支給;

- ネットワークが過剰インセンティブ状態?→プールに残し、将来の備蓄とする;

- 将来のインフレ相殺、DOTの買い戻し、ステーブルコインの支援にも利用可能。

ガバナンス面

バリデータの参加基準を引き上げる(例:OpenGovによるKYC/面接)

基盤アーキテクチャ面

1. JAM Core Disabling:将来JAMアーキテクチャ下で、あるCoreが実際に価値を生み出さない場合、システムはそれを停止し、バリデータリソースとブロック生成機会の割り当てを停止できる。

2. JAMにProof of Personhood(PoP)概念を導入。「人間の唯一性」(シビル攻撃対策)を検証する方法で、アイデンティティ+評判もセキュリティに参加できるようにする。資本だけでなく、アイデンティティを信頼できれば、インフレをそれほど必要としない。社会的資本が貨幣コストを相殺できる。

ご注意:以上はすべてGavinが議論のために提案した方向性であり、具体的な実施方法は最終的にオンチェーンに提出される提案によって決まります。

9,000万ドルでPolkadotのセキュリティは保証できるか?

では、Polkadotが経済コストを5億ドルから9,000万ドルに削減した場合、Polkadotのセキュリティシステムは正常に運用できるのでしょうか?あるいは、社会的資本が参加する段階にどのように移行できるのでしょうか?

9,000万という数字が何を意味するか分からない場合、計算してみましょう!

現在のPolkadotネットワークにバリデータが600人しかいないと仮定し、現行のバリデータとノミネーターの分配メカニズムで、バリデータが20%のコミッションを得られるとすると、バリデータの月間報酬は約2,500ドルしかありません。現在のPolkadotバリデータの最低運用コストはいくらでしょうか?この報酬でコストをカバーできるのでしょうか?

さらに大胆に、将来ノミネーターがいなくなり、すべての報酬がバリデータに支払われ、JAMに完全移行し、1,023コアの場合、1コアあたりの報酬は7,331ドルしかありません。Gavinは現在、JAM coreの月間運用コストは$15K–$30Kと述べていますが、どうすればよいのでしょうか?

彼は現在、次の点に注力すべきだと提案しています:

1. JAMコアの限界コストを下げ、より多くの人が利用できるようにする;

2. 複数者が1つのJAMを共用できるメカニズムを設計し、「全員が独自チェーンを持つ」無駄を避ける;

3. コア(core)をより有用にし、ブリッジやSDKなどの開発能力をサポートする。

「PoPでNPoSを置き換えるのでは?」という声もありますが、それでもノードにはコストがかかり、インセンティブが必要です!

PoPの目標は「報酬ゼロ」ではなく、「実際のサービス価値に基づく報酬」とし、アイデンティティメカニズムで参加者数を制限し、システムの経済効率をNPoSより大幅に高めることです。

将来的にCore市場が成熟すれば、DOTインフレは「ブートストラップ補助金」に過ぎなくなり、その後はコアの利用者(開発者/プロジェクト)が直接コアの価格を支払い、自己循環が形成されます。初期のコア価格はそれほど高くなく、需要もまだ少ないため、インフレで一部のバリデータコストをカバーできますが、徐々にコア利用者が直接コア価格を支払うように移行すべきです。

これは実際、GavinがWeb3 Summitで構想した道筋でもあります:

- 初期:DOTインフレを下げ、セキュリティコストを下げるが、9,000万ドルなど一部資金はバリデータやステーキング参加者に補助金として支給

- 中期:PoPを導入し、ネットワークのステーキング参加者を徐々に減らし、セキュリティはバリデータのみが担う。JAMアーキテクチャの最適化でコア価格を下げ、用途を拡大し、利用者を増やし、開発者/rollupプロジェクトなどが需要に応じて購入する形に移行

- 後期:ネットワークが自己供給・需要循環に入り、インフレ依存から脱却

したがって、Polkadotがセキュリティ支出を年間9,000万ドルに圧縮することは不可能ではありませんが、構造的なアーキテクチャと経済モデルの進化が必要です。

現在のバリデータ構造では長期運用を支えられず、Polkadotだけでなく、より多くのL1がこの問題を再考しています。

Polkadotの解決策はJAM + PoPで、セキュリティと報酬を切り離し、高品質なセキュリティ計算を市場駆動・オンデマンド価格設定にします。

移行期にはDOTが一部補助金を提供する必要がありますが、Coreコストの低下、再利用率の向上、SDKの広範な導入により、最終的にはコアの実利用者がコストを負担し、Polkadotの経済構造は自己循環を実現します。

これはPolkadotが「インフレインセンティブ→市場駆動」への探索です。

9,000万ドルは単なる適当な数字ではなく、コア価格設定、利用メカニズム、開発者の意欲、オンチェーン経済モデル全体への挑戦の導火線です。

このプロセスは簡単ではないかもしれませんが、一度始めれば、私たちはすでに到達への道を歩み始めています!

免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

こちらもいかがですか?

ERC-8021提案の解説:EthereumがHyperliquidの開発者の成功神話を再現できるのか?

プラットフォームを基盤として、数千のアプリケーションが構築および収益化の可能性を提供しています。

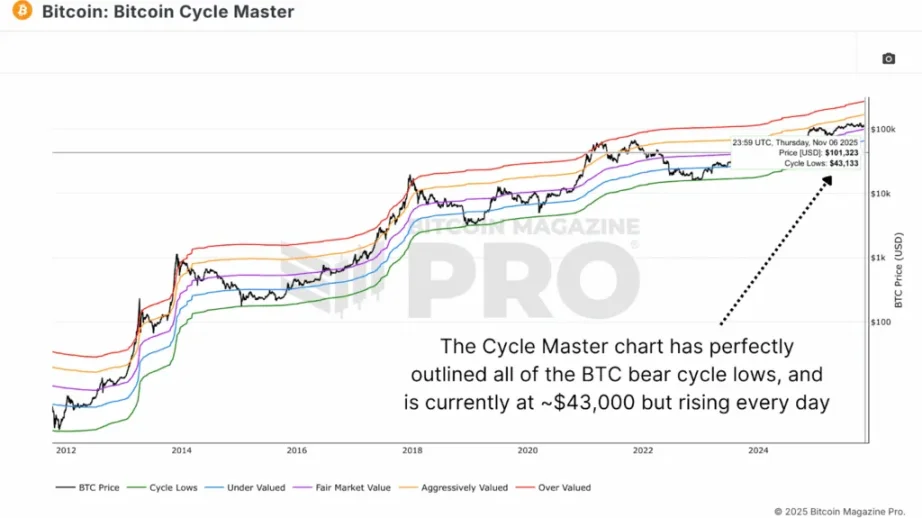

データによると、ベアマーケットの底は5.5万~7万ドルの範囲で形成される見込みです。

価格が55,000~70,000ドルの範囲に戻った場合、それはサイクルによる通常の動きであり、システム崩壊のシグナルではありません。

空売り投資家Chanos、財務会社の弱気相場終了に伴い戦略ポジションをクローズ