一面开放受监管的杠杆交易,一面为稳定币套上缰绳,美国监管机构正在绘制加密市场的新安全图谱。

2025年,加密市场迎来监管转折点。一边是美国商品期货交易委员会(CFTC)积极推进受监管的杠杆化现货加密货币交易,另一边是稳定币作为衍生品抵押品的监管路径逐步明晰。

这两大动向不仅标志着加密市场向成熟化迈进,更凸显监管机构在开放与安全之间的平衡智慧。监管机构不再简单禁止,而是通过设立安全护栏,将加密活动纳入可控范围。

一、 监管思路转变:从堵到疏

美国CFTC在2025年的监管策略发生重大转变。该机构不再被动等待国会立法,而是主动依据《商品交易法》现有条款推进监管。这一转变的核心是从单纯的执法监管转向预防性监管,将加密活动从监管灰色地带引导至受监管环境。

● CFTC代理主席Caroline Pham已确认,正在与CME、Cboe等主要交易所进行谈判,计划最早于2025年12月推出受监管的杠杆现货加密货币交易。

● 这一举措旨在解决长期存在的监管困境:将涉及保证金和杠杆的加密零售交易从监管不足的离岸平台引导至受监管环境。

二、杠杆交易的安全框架

CFTC推动的杠杆化现货交易建立了一套完整的安全体系,核心是通过监管平台控制风险。

● 交易场所限制成为首要安全措施。根据《商品交易法》,杠杆或保证金商品交易必须在受监管的交易所进行。这一规定将杠杆交易限制在CME、Cboe等受监管平台,创建了一个安全交易区,大幅减少交易对手风险。

● 风险管控要求严格。受监管的交易所必须实施适当的保证金要求和风险披露,这些要求专门针对加密市场的高波动性设计,防止过度杠杆引发系统性风险。

● 透明度提升效果显著。交易在受监管平台进行,使CFTC能够全面监控市场活动,及时发现和打击市场操纵行为。2024年CFTC加密相关执法行动已增加59%,显示监管力度强化。

三、稳定币的监管升级

与杠杆交易并行,稳定币作为衍生品抵押品的监管框架也在不断完善,安全措施尤为严格。

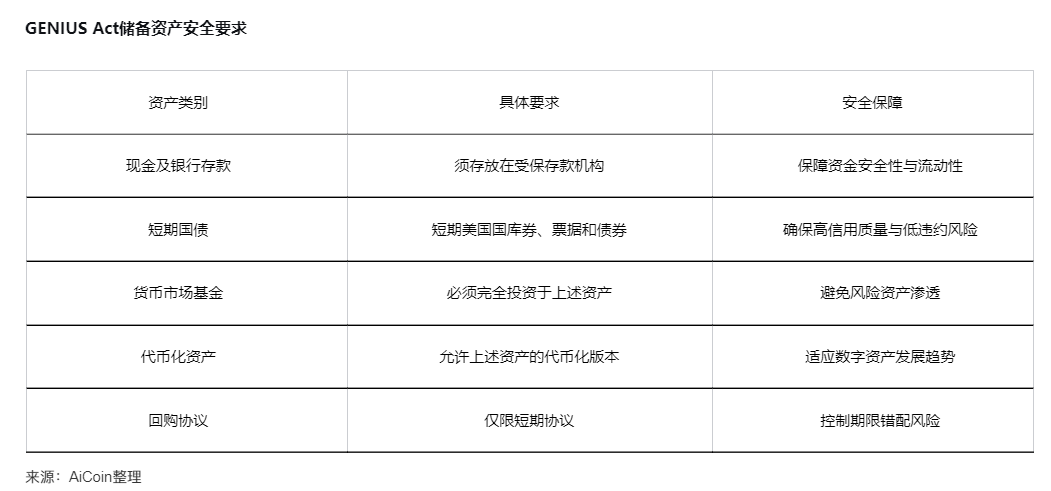

● 美国《GENIUS Act》的通过为稳定币建立了联邦层面的监管框架,明确了发行人的资格、储备资产要求和披露义务。该法案已于2025年7月由总统签署成为法律。

这一框架为CFTC允许稳定币作为衍生品抵押品的提议奠定了基础。CFTC正在制定的代币化抵押品政策,将允许稳定币作为受监管衍生品市场中的合格抵押品,但需满足严格条件。

四、全球监管协同趋势

● 美国并非唯一在加密监管安全方面发力的司法管辖区。全球主要经济体都在积极构建各自的加密监管框架,呈现出明显的协同趋势。

● 香港金融管理局已于2025年7月发布了稳定币发行人监管制度的多项指引,构建了完整的监管组件,包括《持牌稳定币发行人监管指引》和反洗钱指引等核心规范。

● 欧盟的《加密资产市场监管》(MiCAR)也在逐步推进,预计到2026年将大范围生效,为加密资产服务提供商和稳定币发行人设定统一的监管标准。

英国监管机构也表现出与美国规则保持同步的意愿。英国央行的咨询程序已启动,其副行长明确表示,英国的稳定币框架将“与美国一样快速”地制定和落地。

五、未来挑战与应对

尽管监管安全措施不断完善,但加密市场仍面临多重挑战需要应对。

● 稳定币风险管理是首要关切。过去稳定币崩溃的教训提醒监管机构必须保持警惕。CFTC预计将在2026年初启动代币化抵押品试点项目,这些项目需要平衡创新与风险管理。

● 监管管辖权重叠问题依然存在。CFTC与SEC的管辖权重叠需要持续协调。《数字资产市场清晰法案》提议将“数字商品”的监管权明确赋予CFTC,这将有助于明确监管边界。

● 技术复杂性给监管带来额外挑战。香港金管局在监管指引中采用“技术适配”原则,鼓励而非强制使用特定工具,这一灵活方法平衡了监管要求与技术可行性。

● 跨境监管合作至关重要。不同司法管辖区监管标准的差异对跨境加密资产服务构成挑战。监管机构之间的国际合作对于构建有效的全球监管框架不可或缺。